優秀店舗のノミネートにもキロクルを活用

かぶら屋さんのQSCAリーグも今年で8回目ということで、歴史あるイベントに成長してきましたね。

そうですね、パンデミックの影響でリモート開催にしたことが1回だけありましたが、開催自体は途切れさせることなく8回まできました。優勝旗に各回のテナントが溜まっていって、文字通りの「重み」も増してきたと思います。やり続けることが重要だと思っています。

前回の取材時は、キロクルを導入決定されたばかりというタイミングでした。今年のQSCAリーグでは、キロクルはどのように関与しているのでしょうか?

QSCAリーグ選考のプロセスは、3つのステップになっています。

最初に各店舗への覆面調査です。調査結果は以前から使っているグループウェアでまとめています。

そこで評価が高かった店舗が絞られて、次のステップとして本部社員が再度来店して(覆面でなく)お店のチェックをします。

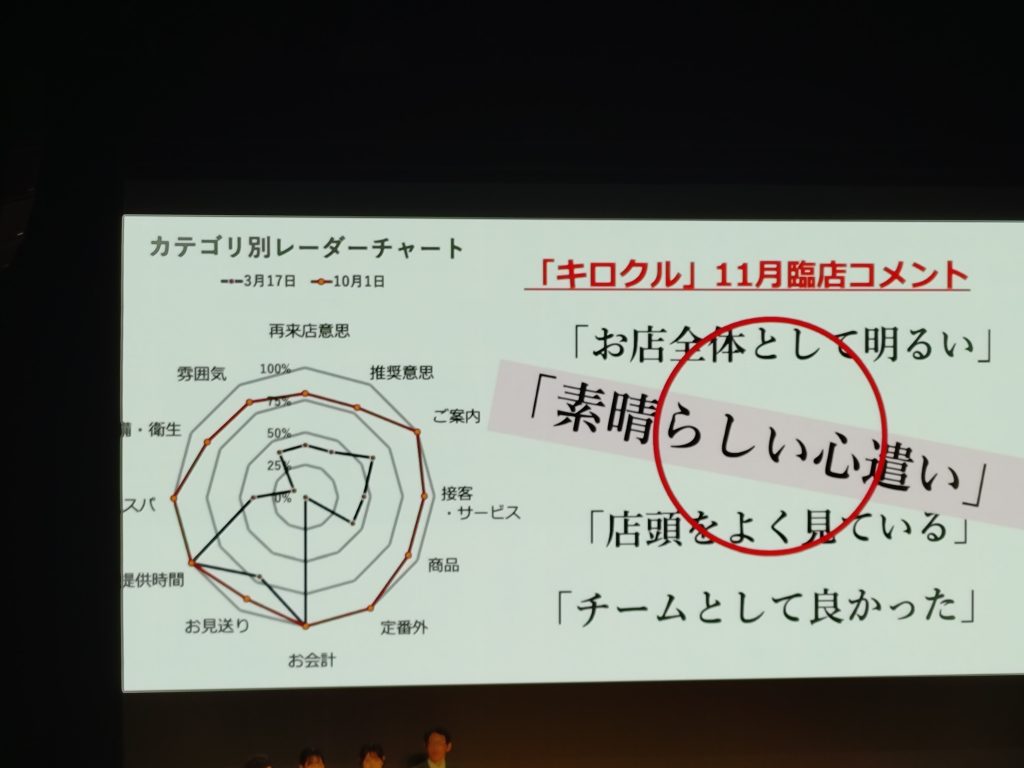

この2次チェックのときにもキロクルを使いました。そして、本部社員のチェックで評価が高かった店について皆でディスカッションし、最終評価に落とし込むという形です。

また、包括的なQSCA評価とは別に「設備衛生」という、QSCAのC(クリンリネス)の部分に特化したチェックを年に4回実施しているのですが、このチェックで優秀だった店舗を以前まで「設備衛生賞」としてQSCAリーグで表彰していたものを、今回「キロクル賞」という名前に変更しました。

設備衛生のチェックの際、キロクルの改善指示機能を使って問題点を店長と共有するのですが、今回のキロクル賞では、改善指示に対して各店舗がいかにすばやく対処できたか、という点を評価の軸にしています。営業面に関しての改善指示・・たとえばお客様への挨拶に関することなどは、アルバイトのスタッフもたくさんいるなかで「いつまでに改善するか」というラインを設定するのは難しいですし、改善状況も再度店舗に行かないと確認ができません。ですが設備衛生チェックであれば、キロクル上での写真のやり取りによって正しく改善されているかどうかがすぐに確認できます。キロクルだけで明確に評価ができるので「キロクル賞」というわけです。

キロクル導入によるチェック工数削減とレポート機能で、より充実した「振り返り」が実現

QSCAリーグの選考にもキロクルが大きく関わるようになったのですね。導入後1年経ちましたが、キロクル自体の使い勝手についてはいかがでしょうか?

まず、店舗チェックと情報共有の工数が大幅に減りました。以前は写真を撮っても共有のために加工したりする必要がありましたが、今ではキロクルで撮影したらすぐに共有できます。以前の方法と比べても圧倒的に使いやすいですね。

そして、レポートとして見やすくなったことも大きいです。記録したデータは店長だけでなくアルバイトのスタッフに直接見せることもあるのですが、一定のフォーマットがあることで、課題や改善点の説明がしやすくなりましたし、過去との比較も容易です。記録する側だけでなく、お店側から見ても使いやすいものでないと(導入の)意味がないですからね。

昨年お話を伺った際におっしゃっていた、記録と共有に使っている時間や労力をいかに「振り返り」のほうに向けられるか、という期待に対しては、実現できていると思われますか?

はい、その点は実現できています。

「振り返り」に一層注力できるようになったこと以外で、キロクル導入後何か新たな発見はありましたでしょうか?

これは発見というよりは「進化」なのですが、キロクルの改善指示機能がパワーアップしたことでより便利になりました。

店舗に改善指示を出す場合、以前は本部側から「ここを改善してください」という改善指示のコメントを書く必要があったのですが、これが必須でなくなり、チェック時にSVが各項目に記入したコメントがそのまま改善指示のコメントとしても使えるようになりました。現場を見たSVと本部の見解は重複することがほとんどなので、本部側の負担が大きく減りましたし、結果的に改善指示がより早く店舗に伝わることにもなります。これは我々からの要望をSSTさんがアップデートで実現してくれたものです。最近新たな要望が出てきたので、またご相談しようと思っています(笑)。

本部だけでなく、現場にもわかりやすいからこその浸透スピード

あとは、キロクルは現場に浸透するのがとても速かったですね。

以前グループウェアを導入した際は、導入から1年、2年経ってもまだ浸透しきっていないくらいのスピードでした。そのグループウェアがやっと普通に使われるようになった状態でキロクルの導入、ということで、やはり最初は「グループウェアでやればよいのでは?」との声も聞かれました。店長や各責任者レベルの社員はだいたい40代半ばになってきていますので、新しいシステムにはアレルギーが出がちです。

それに、店舗側は基本的には本部から「言われる」立場なので、グループウェアでの情報発信も「返信」的なものが多いんです。そのため、彼らから見たらわざわざ新しいシステムを使わなくても、今まで通り改善指示が来たら返事をする、写真を撮って送る、という感覚なので、メリットが見えづらいわけです。

しかし本部から見ると、何十という数の店舗に対して、それぞれ複数の指示をするわけですから連絡の数はかなりのものになりますし、各店舗からの返信が来ても、まずは「どの店舗からの、何の項目に対しての返事なのか」を確認しなくてはならず、非常に大変でした。キロクルを使うことで、SV含めた本部側は間違いなく工数削減できると期待できた一方で、店舗のメンバーにどう浸透させていくか?という心配があったわけですが、実際に使ってみると、グループウェアの時にくらべてはるかに短期間で浸透していきました。

データが活用されていた

「リアルタイム性」と「フォーマット化」が納得感を生む

改善指示がタイムリーに出るようになり、またリマインダーも自動で飛びますので、店舗のメンバーが「自分たちが今何を指導されているか」を意識しやすくなったことや、レポートが一定のフォーマットに揃って過去との比較がしやすくなり、店舗改善の進捗を点ではなく線として把握できることで本部からの指導とその意味について「納得感」が強く持てるようになったことが要因だと感じています。

情報のフォーマット化は、店長と本部のやりとりだけでなく、店長と店舗スタッフのやり取りにもメリットがあると考えています。

かぶら屋の店舗スタッフには学生アルバイトが非常に多いので、店長との年齢差は平均すると20歳以上。昨今では店長の世代が、トラブルを恐れて学生世代とのコミュニケーションを避けるような傾向がありますし、そうなってしまっている店舗は売り上げも含めて成長しません。一定のフォーマットを土台にすることで、コミュニケーションのスタイルが違う世代同士でも納得感のあるやりとりができますし、指導のスピードアップにもつながります。

店舗スタッフに毎日書いてもらう日報も、以前は自由記入方式だったのですが、フォーマット化をすすめています。具体的には、その日「どんな気づき」があったかを書いてもらうという軸を作りました。「気づき」という視座を持ってもらうことで、店舗運営やチームワークの改善アイデアがたくさん出てきたり、より自律的に仕事ができるようになっていくことを実感しています。

本部リードの指導だけでなく自分たち自身においても「振り返り」を徹底してもらう、ということですね。

ちなみに、御社では「お客様からの声」についてはどのようにお考えでしょうか?

当然ながら非常に重視しています。ただ業務として「店舗運営改善のために、定期的・安定的にお客様からの声を集める」のはとても難しいですね。かぶら屋の公式アプリからアンケートを募集するなども試していますが、アンケートのお願いに応えてくださるお客様はそもそもかぶら屋のことを気に入ってくださっているケースがほとんどなので、嬉しいコメントはたくさん頂けるのですが、店舗改善に繋がるようなコメントというのは逆に少なくなってしまうんです。そのため、店舗改善という目的に関しては、やはり内部での調査(QSCAチェック)が柱になっています。今後、店舗改善にもつながるさまざまなお客様の声を拾い上げることができ、キロクルのQSCAスコアとも連携できるような顧客アンケートサービスをSSTさんが作ってくれたら嬉しいですね。