複数店舗を運営していると、接客ミスや業務の非効率に頭を悩ませることもあるでしょう。

特に、スタッフが意図と異なる動きをしていたり、非効率な業務が常態化していたりと、現場には多くの課題が見られます。

本記事では、飲食店のオペレーション改善について、基本から具体的な改善方法までをわかりやすく解説します。

マニュアルの見直しやアプリ・ツール導入を含め、接客品質の安定と効率化を目指したい方にぜひご覧ください。

飲食店の「オペレーション」とは?まずは基本を整理

飲食店のオペレーションとは、接客・調理・清掃・会計といった日常作業から、スタッフの動線や在庫管理まで、店舗運営に関わる一連の流れを指します。

複数店舗を展開する企業では、各店舗で一定のサービス品質を保つため、オペレーションの標準化と継続的な改善が欠かせません。

飲食店のオペレーションを評価する際は、QSC(Quality:品質、Service:サービス、Cleanliness:清潔さ)が重要な指標になり、この基準により、各オペレーションの質を客観的に測定し、改善すべきポイントを明確にできます。

ここでは、飲食店における主要なオペレーションの種類とその特徴をまとめたので、詳しく見ていきましょう。

キッチンオペレーション

キッチンオペレーションには、食材の仕入れ・下処理、調理工程、盛り付け、配膳準備といった一連の作業が含まれます。

調理工程は、料理の品質と提供スピードを決める重要なオペレーションであり、食材の管理から最終的な料理提供まで、効率化された作業手順と徹底した品質管理が求められます。

キッチンオペレーションの質は、QSCの「Q(Quality)」を担う重要な部分で、お客様の満足度に直結する要素です。

接客オペレーション

接客業務では、来店時のお出迎えから注文受付、料理の提供、会計まで、一貫したサービスが求められます。

接客オペレーションが効率化されると、お客様の待ち時間が短くなり、満足度向上やリピート率アップにつながります。

QSCの「S(Service)」を担う重要な部分であり、ブランドイメージに大きく影響します。

清掃・衛生オペレーション

店内の清掃と衛生管理は、お客様に安心して食事を楽しんでもらうための基本です。

定期的な清掃スケジュールや衛生チェックにより、QSCの「C(Cleanliness)」を維持し、食品衛生法の遵守にもつながります。

清掃・衛生オペレーションでは、チェックリストの作成や清掃手順の標準化を行い、効率的に行うことが重要な要素となります。

バックヤードオペレーション

バックヤードオペレーションには、在庫管理、シフト管理、売上管理、発注業務などが含まれ、店舗運営の基盤を支える重要な業務です。

適切な在庫管理により食材ロスを削減し、効率的なシフト管理によって人件費の効率化を図ることができます。

これらの業務は直接お客様に見えない部分ですが、店舗の収益性と運営効率に大きく影響するオペレーションです。

オペレーション改善が飲食店にもたらす3つのメリット

飲食店がオペレーション改善に取り組むことで、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。

オペレーションを見直して改善していくことは、単なるコスト削減だけでなく、サービス品質の向上や従業員満足度の改善など、多方面にわたってメリットをもたらします。

ここでは、オペレーション改善が飲食店経営に与える主要な3つのメリットについて詳しく解説します。

業務効率の向上で人件費を適正化

オペレーションを改善すると、作業の効率化や重複した業務の削減が可能になります。

調理工程の見直しで提供時間を短縮したり、接客フローを標準化してスタッフが「どう対応すれば良いか分からない」という迷いを減らします。

業務効率化により、改善前と比べて少ない人員でも同じ売上を達成できるようになり、人件費の削減にもつながります。

複数店舗を運営する場合、1店舗あたりの改善効果が全体の収益向上に大きく影響するでしょう。

サービスの標準化でクレーム・ミスを削減

明確なオペレーション手順があると、スタッフ間のサービス品質のばらつきを抑えられます。

接客対応や料理の提供方法が統一されることで、接客ミスやクレームを抑えることが可能です。

お客様はどの店舗でも同じレベルのサービスを受けることができ、その結果、お客様の満足度も向上するため、マニュアル化されたオペレーションはブランドイメージの向上にもつながります。

スタッフの定着率と教育効率が上がる

整理されたオペレーションマニュアルがあることで、新人スタッフの教育期間が短くなり、早期戦力化できます。

業務内容が明確だと、スタッフは安心して働けるようになり、離職率の低下が期待できるでしょう。

教育コストの削減と人材の定着により、長期的な人件費削減効果も得られます。

飲食店のオペレーションを改善する具体策

飲食店のオペレーション改善を実現するためには、現場の実情に合わせた具体的なアプローチが必要です。

これからご紹介する具体策は、接客・調理・清掃といった全てのオペレーションに応用できる汎用性の高い手法なので、ぜひ試してみてください。

業務マニュアルの整備と運用ルールの見直し

現在の業務マニュアルを詳細化し、写真や図解を用いて視覚的に分かりやすく作り直すことが最初のステップです。

古いマニュアルや曖昧な手順書では、スタッフが迷いやすく、ミスの原因となってしまうため、具体的な手順を写真や図解で示すことで、経験の浅いスタッフでも理解しやすくなります。

たとえば、テーブルセッティングの手順や調理の盛り付け例を写真や図で示すことで、より効果的に伝えられます。

さらに「お客様をお席にご案内するまで3分以内」「オーダーから料理提供まで15分以内」といった具体的な時間の目安を明記することで、スタッフの意識向上と効率化が図れます。

定期的な見直しとアップデートを行い、現場の実情に合わせてマニュアルを最適化していくことも重要な要素です。

教育体制の仕組み化

マニュアルを整備した後は、それを活用した教育体制の構築が重要です。

複数店舗を運営する場合、店舗ごとの教育レベルにばらつきが生じないよう、統一された教育プログラムが必要になります。

段階的な教育プログラムを設計し、新人からベテランまで、それぞれのレベルに応じた研修内容を用意しましょう。

「基礎編(1週間)」「応用編(1ヶ月)」「リーダー編(3ヶ月)」のように、スキルアップの道筋を明確にすることで、スタッフのモチベーション向上にもつながります。

実技チェックシートを活用して、各スタッフのスキル習得状況を可視化し、接客対応や調理技術、清掃手順など、項目ごとに合格基準を設けて客観的な評価を行うのも良いでしょう。

オペレーション改善にはアプリ・ツールの活用もおすすめ

オペレーション改善において、アプリを用いたチェックツールの導入は非常に効果的です。

従来の「感覚」や「経験」に頼った改善ではなく、現場の状況をリアルタイムで見える化し、課題の共有・対応状況の確認・店舗間の比較などを一括管理できます。

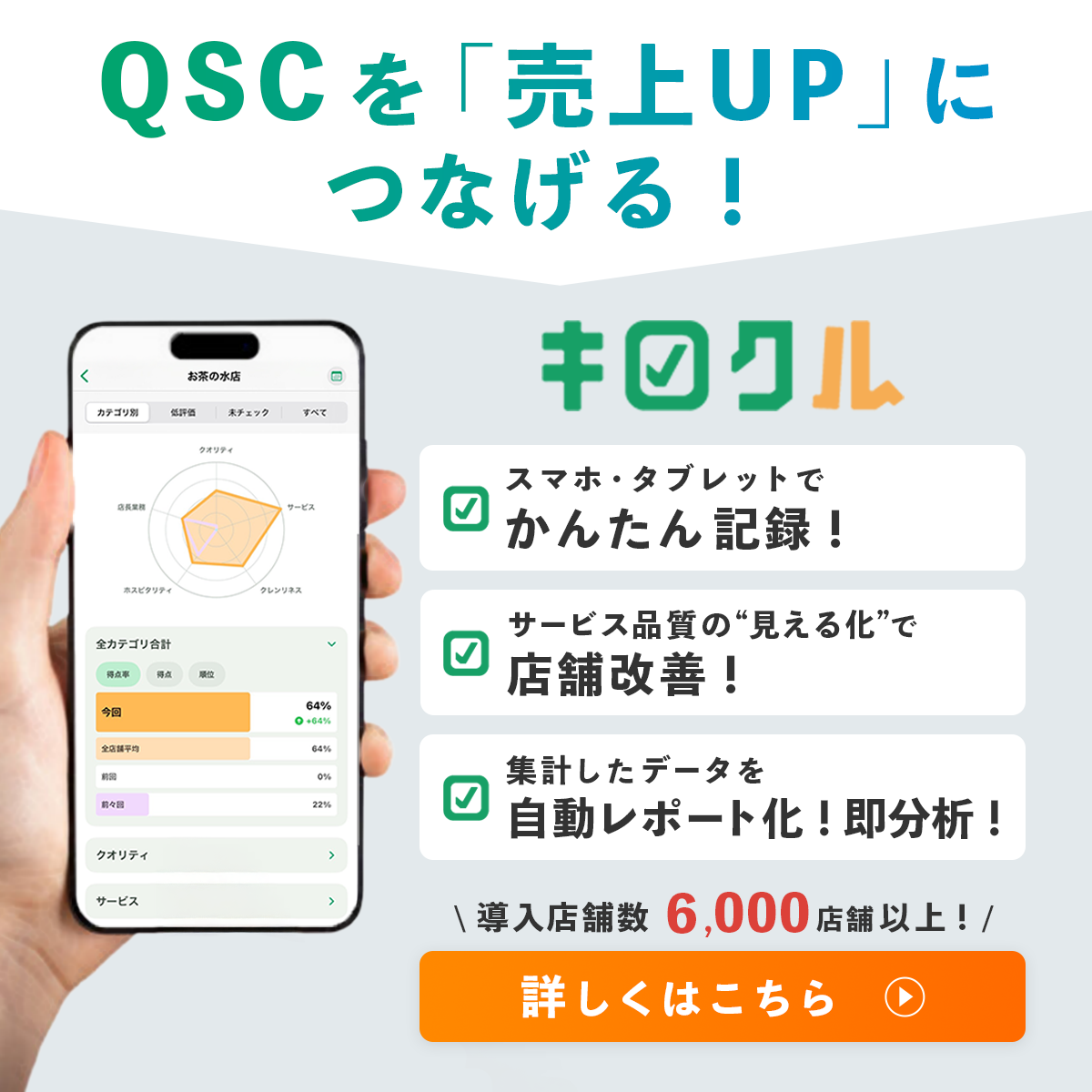

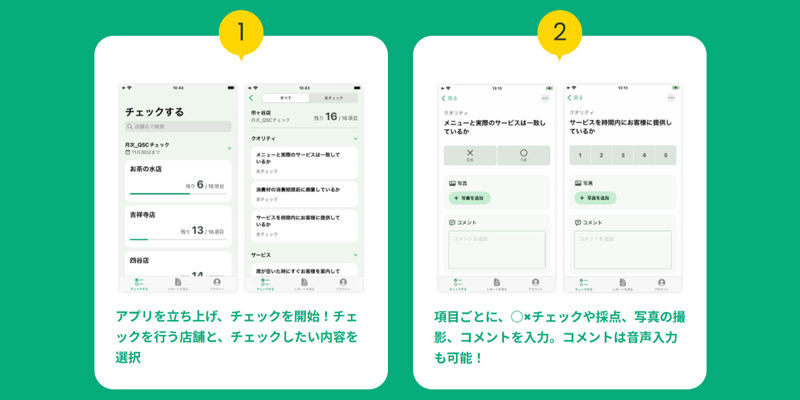

オペレーション改善や効率化を目指す方におすすめのチェックツールが『キロクル』です。

店舗の状況を可視化

チェックツールを活用することで、混雑状況やサービスの提供スピードなどの情報をまとめ、把握することができます。

複数店舗を運営する企業では、どの店舗がどんな課題を抱えているかが一目でわかり、スピーディーな改善や対応が可能になります。

情報を一括管理できるツールを使用することで本部のマネージャーが各店舗の状況をダッシュボードで確認し、必要に応じてすぐに指導やサポートを行えるため、問題の早期解決が可能になります。

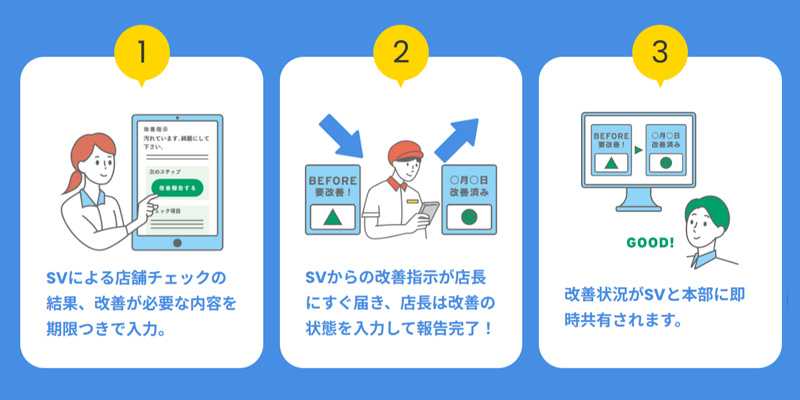

情報共有と改善指示がスムーズに

キロクルは情報共有や業務改善・効率化に非常に有効なツールです。

SV(スーパーバイザー)や本部はアプリを使用して、各店舗への評価内容や改善案を報告し、店舗側はスマートフォンやタブレットで確認することで、すぐに業務へ反映することができます。

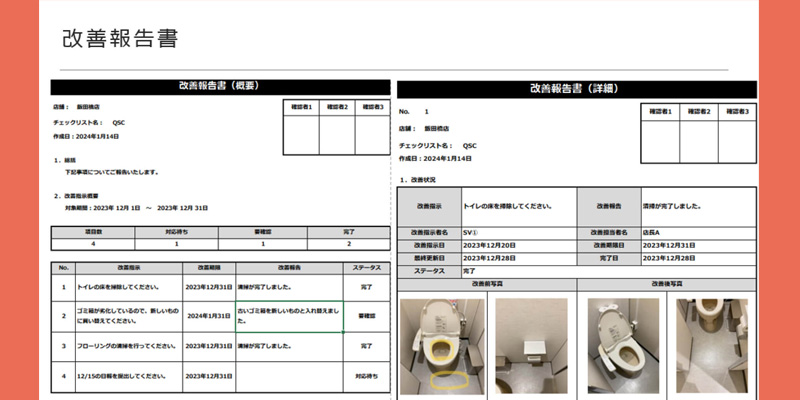

写真付きでリアルタイム共有ができるキロクルでは、QSCチェックの結果や改善内容を簡単に共有でき、伝達ミスや対応の遅れを防ぐことができます。

また、優良店舗の評価や分析レポートを作成し、成功事例や改善ノウハウを他店舗と迅速に共有できる点も、キロクルの大きな利点の一つです。

改善の進捗や効果も継続的にチェックできる

キロクルの特徴として、単に「問題点を見える化する」だけでなく、実際に改善されているかどうかまでを追跡・評価できることも挙げられます。

こうしたデータの蓄積により、店長やスタッフの成果や店舗ごとの傾向も明らかになり、より効果的な戦略立案に活かせます。

改善前後のデータ比較により、施策の効果を数値で測定できるため、より精度の高いPDCAサイクルを回すことが可能になります。

特定の時間帯や曜日における課題の傾向、スタッフのスキルレベルと顧客満足度の関係などを明らかにし、より効果的な改善策の立案に活用することができます。

飲食店のオペレーションを改善するには?|まとめ

飲食店のオペレーション改善は、サービスの質向上とコスト削減を同時に実現する重要な取り組みです。

複数店舗を運営する企業にとっては、統一されたオペレーションの確立がブランド価値向上と持続的な成長の基盤となります。

まずは現在のマニュアルと教育体制を見直し、スタッフが迷うことなく効率的に業務を遂行できる環境を整えましょう。

さらに、チェックツールを活用して、店舗運営に必要なデータを収集・分析し、課題を見つけて改善サイクルを構築することが大切です。