飲食店を経営している中で、「売上が伸び悩んでいる」「思うように利益が残らない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、個人経営から多店舗展開まで幅広い飲食店を対象に、赤字になる主な原因を整理し、経営を安定させるための具体的な改善策を解説します。

店舗で発生している原因を突き止める手助けと、改善の第一歩として参考にしてみてください。

飲食店が赤字になる主な原因とは

飲食店が赤字に陥る原因は、売上減少だけでなく多様な構造的要因が複雑に絡み合っている場合が多いです。

固定費の負担、原価管理の甘さ、人件費の増加など、個人経営でも共通する課題が重なり、収益を圧迫します。

さらに多店舗展開を行う場合は、これらの問題が各店舗で同時に発生するリスクもあり、経営の難易度が高まります。

赤字から脱却するには、原因を正確に把握して適切な対策を講じることが不可欠です。

ここから、具体的な改善策を詳しく見ていきましょう。

売上減少による固定費の圧迫

客数の減少や客単価の低下、競合店の増加などによる売上ダウンは、赤字の大きな原因です。

飲店では家賃や光熱費などの固定費が毎月発生するため、売上が下がると固定費の負担が重くのしかかります。

立地選定のミスやターゲット顧客のニーズとのズレなども、売上減少を招く要因です。

売上を回復させるには、商圏分析や競合調査を徹底し、効果的な集客施策を打つことが重要となります。

原価率の上昇と在庫ロス

食材価格の高騰や在庫管理の甘さが原因で原価率が上昇し、赤字につながることもあります。

原材料費の値上がりに対してメニュー価格を適切に改定できなければ、利益が圧迫されます。

また、食材の発注ミスや廃棄ロスの増加も原価率を押し上げる大きな要因となります。

多店舗経営では、各店舗での発注精度にばらつきが出やすく、無駄なコストが発生しがちです。

適正な原価率を維持するには、仕入先との交渉や発注システムの見直しが必要となります。

人件費の増加と人手不足

多すぎる人材や教育不足による生産性低下などは、人件費の増加を招き赤字の原因となります。

また、人手不足によって既存スタッフの残業が増え、人件費率がさらに上昇する悪循環に陥ることもあります。

スタッフの定着率が低下すると、採用・教育コストが継続的に発生し、収益を圧迫します。

そのため、人件費を適正化するには効率的なシフト管理と計画的な人材育成が欠かせません。

店舗運営の属人化と管理不足

店長任せの運営や店舗ごとのオペレーションの差も、経営効率を下げる大きな原因になります。

属人化した運営体制では、異動や退職時に店舗のパフォーマンスが急激に低下するリスクがあります。

マニュアルや標準化された業務フローが整備されていない場合、新人スタッフの教育にも時間がかかります。

属人化を防ぐための業務の標準化と、適切な管理体制の構築が必要となります。

経営数値の可視化不足

売上や人件費、QSCデータの一元管理ができていないと、現状把握が遅れて赤字が拡大する原因となります。

紙ベースでの管理やExcelでの個別集計では、情報共有に時間がかかり、迅速な意思決定が困難になります。

数値を可視化できていないと、勘や経験に頼った経営判断になり、効果的な改善策を打てません。

データに基づく経営を実現するには、情報を一元管理できるシステムの導入が重要です。

赤字経営から脱却するための改善策

赤字経営を立て直すには、現状の課題を正確に把握し、原因を分析したうえで、計画的かつ体系的に改善を進める必要があります。

コスト削減だけでなく、売上拡大・業務効率化・人材育成など、複数の視点から改善を図ることが黒字化への近道です。

改善には時間がかかりますが、焦らず段階的に取り組むことで、安定した収益体制へと着実に移行できます。

ここからは、赤字から脱却し黒字化を実現するための、具体的な改善策を順に見ていきましょう。

コスト構造を見直す

固定費と変動費の割合を整理し、無駄を削減することが赤字解消の第一歩です。

支出の中身を可視化して優先順位をつけましょう。

家賃や光熱費といった固定費は、契約条件の見直しや省エネ設備の導入などで、長期的に削減することが期待できます。

仕入れや発注量といった変動費も、業者の再選定や適正在庫の維持によって、コストを最適化する取り組みが必要です。

多店舗を運営している場合は、本部が一括で契約や仕入れを行うことで、スケールメリットを活かしたコスト削減を実現できます。

ただし、過度なコストカットはサービス品質を下げるおそれがあるため、利益確保とのバランスを慎重に取りましょう。

メニュー戦略の最適化

利益率の高い商品の販売を強化し、原価管理を徹底することで、店舗全体の収益性を大きく改善することができます。

メニューごとの原価率や売上構成比を定期的に分析し、利益を圧迫している商品を明確に把握して対策を立てましょう。

看板メニューを中心に販促を強化することで、客単価の上昇やリピーターの増加といった相乗効果が期待できます。

さらに、季節や仕入れ価格の変動に合わせて柔軟にメニュー構成を調整し、無駄なコストを防ぐ工夫も重要です。

多店舗展開の場合は、共通メニューの導入により仕入れ効率を高めつつ、品質の均一化を図ることが効果的です。

人材育成と業務効率化の両立

教育体制を整備し、業務を標準化することで、店舗ごとの品質差を抑えながら人材育成や業務を効率化させることができます。

また、事務作業や報告業務をDX化することで、接客や調理など本来の業務に集中できる環境を整えるのも効果的です。

多店舗を運営する場合は、本部が教育体制を一元管理し、全店舗で均一なサービス品質を維持できる仕組みを整えることが重要です。

さらに、スタッフのモチベーション維持にも配慮し、働きやすい環境を整えることで定着率の向上につなげましょう。

データに基づく店舗マネジメント

感覚や経験に頼らず、データを活用して経営判断を行う「データドリブン経営」を導入することが黒字化の鍵です。

売上・客数・客単価などの主要指標を日次・週次で分析し、数字の変化から課題を早期に把握して対応しましょう。

店舗ごとのデータを比較・分析することで、好調店舗の成功要因を抽出し、他店舗へ横展開することが可能です。

デジタルツールを導入すれば、リアルタイムでの状況把握と迅速な意思決定が可能になり、経営効率が大幅に向上します。

継続的にデータを活用して経営を改善することで、リスクを抑えながら安定した黒字体制を築くことができるでしょう。

経営を安定させる”店舗の質”向上がカギ

経営を安定させて赤字を防ぐには、売上やコストの管理だけでなく、店舗そのものの「質」を高めることが欠かせません。

顧客満足度が上がればリピート率が向上し、安定した売上基盤とブランド信頼を築くことができます。

店舗の質を測る代表的な指標として注目されているのが「QSC」という考え方です。

QSCを継続的に改善する仕組みを整えることが、長期的な経営安定につながる重要なポイントです。

QSC(Quality・Service・Cleanliness)の重要性

QSCとは「品質(Quality)」「サービス(Service)」「清潔さ(Cleanliness)」の3要素を指す、飲食店経営における基本的な評価基準です。

料理の味や盛り付けといった品質、スタッフの接客対応などのサービス、そして店内の清潔さを高いレベルで維持することが求められます。

QSCを高水準で保てる店舗は顧客満足度が上がり、リピート率や口コミによる新規顧客の獲得にもつながります。

一方で、QSCが低下すると顧客離れが進み、売上の減少やブランド価値の低下を招く恐れがあります。

特に多店舗経営では、全店舗で統一したQSC基準を維持することが競争力の源泉となります。

QSCを可視化し、継続的に改善する仕組み

全店舗で一定のサービス品質を保つためには、QSCの状態を「見える化」する仕組みが欠かせません。

定期的にチェックリストを用いて店舗状況を評価すれば、現場の課題を客観的に把握できます。

さらに、結果を数値化してデータとして蓄積すれば、改善の進捗を定量的に追跡することも可能です。

問題点が見つかった際は、迅速に改善指示を出し、その対応状況を継続的にフォローアップすることが大切です。

こうした改善サイクルを継続的に回すことで、QSCレベルの維持・向上と経営の安定化を同時に実現できます。

QSCチェックのDX化で経営を強化

QSCチェックをDX化することで、店舗管理の効率が大幅に向上し、経営全体の質を高めることができます。

特に多店舗経営では、DX化による情報共有と統一管理の効果が大きく、現場と本部の連携が格段にスムーズになります。

ここでは、QSCチェックをDX化することで得られる具体的な効果と、その実践例を紹介します。

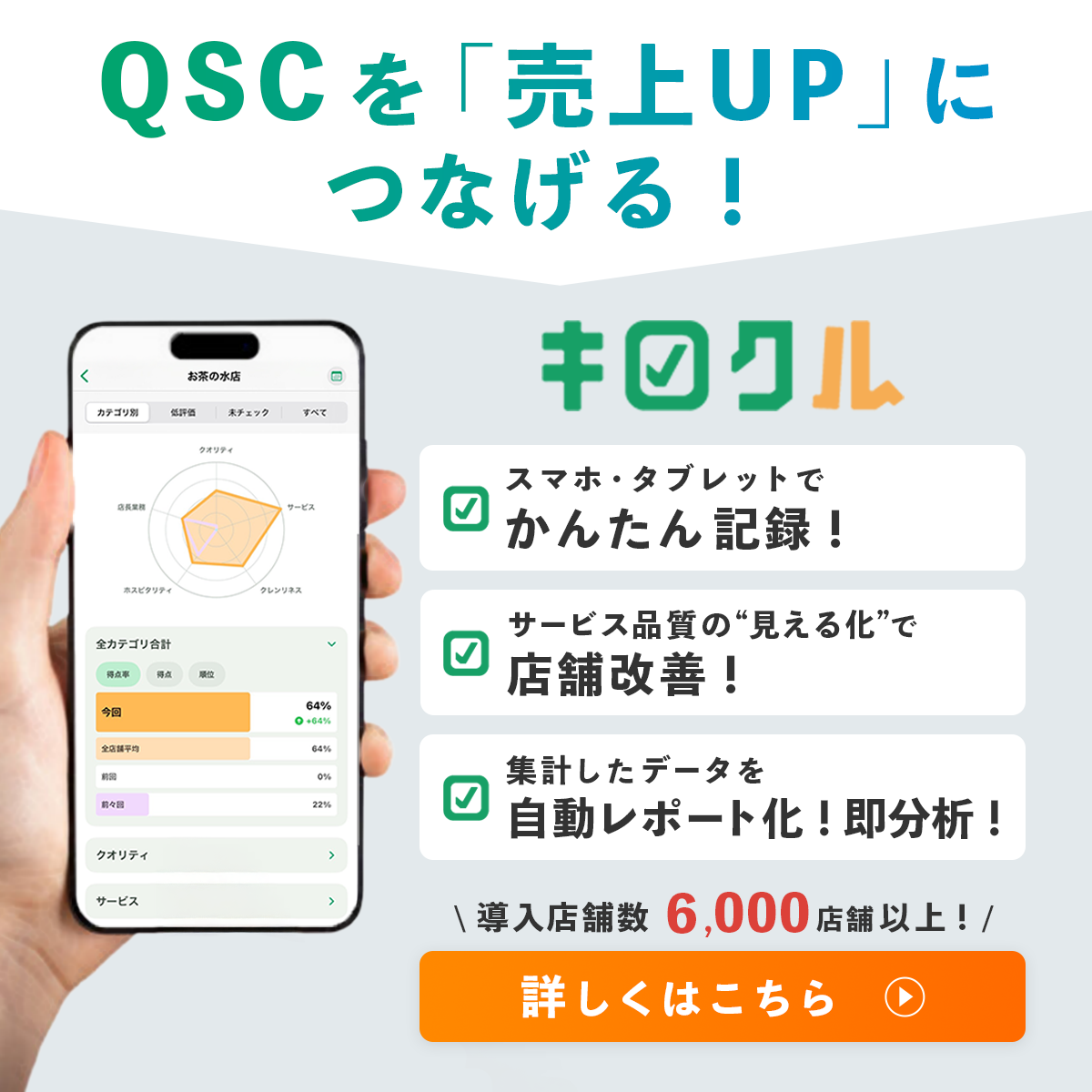

「キロクル」で実現する効率的な店舗運営

QSCチェックツール「キロクル」は、スマホやタブレットから簡単に入力できる直感的な操作性が特長です。

チェック結果が自動で集計・共有されるため、本部は全店舗の状況をリアルタイムで把握し、迅速な意思決定を行えます。

データを蓄積して改善履歴を管理することで、店舗ごとの指導内容を標準化し、属人的な運営を防ぐことも可能です。

また、チェック項目を自社仕様にカスタマイズできるため、業態や運営方針に沿った柔軟な店舗管理を実現します。

多店舗経営においては、キロクルの導入により巡回業務が効率化され、SV(スーパーバイザー)は本質的な支援に時間を割けるようになります。

紙チェックからデジタル管理へ

チェックシートをDX化することで、リアルタイムで店舗の状況を把握できるようになり、経営判断のスピードが飛躍的に向上します。

従来の紙ベースでは、チェック内容を報告書にまとめて本部に送るまで時間がかかり、対応が遅れることが課題でした。

デジタルツールを使えば、現場で入力した内容が即座に本部へ共有され、問題点への対応をその場で判断できます。

QSCチェックツール「キロクル」では、写真にマークやコメントを書けるため、言葉では伝わりにくい現場の状況も正確に共有できます。

さらに、蓄積した過去データを比較・分析すれば、改善の成果を定量的に把握し、次の施策に反映できます。

DX化による赤字リスクの軽減

業務効率の改善や教育の標準化、そしてサービス品質の安定化は、結果として赤字リスクの軽減に直結します。

デジタルツールを活用すれば、店舗間の情報格差をなくし、全店舗で一貫したパフォーマンスを維持できます。

問題を早期に検知して即時対応できる仕組みが整うことで、小さな課題を放置せず、損失を未然に防ぐことが可能です。

さらに、データに基づく客観的な評価が行えるため、店長やスタッフの教育・指導を効果的に進められます。

結果的に顧客満足度が向上し、リピート率の上昇と安定した売上基盤の構築につながっていくでしょう。

飲食店の赤字は何が原因?改善策は?|まとめ

飲食店の赤字は、売上だけでなく管理、教育、仕組みの不備から生まれることが多くあります。

経営を安定させるには、コスト管理やメニュー戦略の最適化に加え、QSCを中心とした店舗品質の改善が欠かせません。

特に多店舗展開では、全店舗で統一した品質基準を保つことが競争力の源となります。

デジタルツールの活用により、データに基づいた持続可能な経営が実現できます。

QSCチェックのDX化は、業務効率化だけでなく赤字リスクの軽減にも直結する重要な施策です。

継続的な改善を重ね、飲食店経営の安定化と収益向上を実現していきましょう。