飲食店やサービス業で働く皆さんなら、お客様からの「ありがとう」や笑顔がどれほど嬉しいか分かると思います。

しかし、複数店舗を運営していると「接客レベルに差がある」という悩みを抱える経営者の方も多いのではないでしょうか?

接客の基本5原則をしっかり押さえれば、どのスタッフでも質の高い接客が可能です。

この記事では、接客の基本5原則から接遇マナー、よくあるNG行為と対策までを分かりやすく解説します。

接客の基本5原則とは?

接客の基本5原則は、業種や店舗の規模にかかわらず共通して重要とされる要素です。

これらの原則を理解し実践すれば、お客様に喜ばれる接客サービスを提供できます。

ここでは接客の基本5原則をご紹介していくので、接客の基礎を知りたい方や新人教育にお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

① 挨拶(明るく・先手で)

挨拶は接客の基本であり、お客様と最初に接する重要な場面です。

お客様が入店した瞬間に、明るく元気な声で「いらっしゃいませ」と声をかけることで、お客様に「歓迎してもらえてる」と感じてもらえます。

コツは、お客様より先に挨拶をする「先手挨拶」を心がけ、笑顔を伴った明るい声色で行うことです。

さらに、誠実さを伝えるために相手の目を見て挨拶することや、信頼関係を築くために時間帯に応じて適切な挨拶を使い分けることも接客で大切なことの一つです。

② 表情(笑顔・安心感)

笑顔は接客において大切なことであり、お客様の安心感につながります。

接遇マナーの中でも特に大切で、自然で温かい笑顔があれば、お客様に安心感と親しみやすさを感じてもらえます。

自然な笑顔を作るコツは、口角を上げた笑顔を心がけるだけでなく、目元も笑顔を意識することです。

疲れていても顔に出さないよう気をつけて、お客様の状況に合わせて表情を変えられるようになれば、より高品質な接客サービスの提供が可能です。

表情を適切に保つことも、お客様の安心感にもつながります。

③ 身だしなみ(清潔感・統一感)

身だしなみは、お客様に与える第一印象を決定する重要な要素です。

清潔感のある身だしなみがあれば、お店の信頼度もアップしますし、お客様も安心してくれます。

身だしなみの管理は接客で大切なことの基礎なので、制服やエプロンは常に清潔に保ち、髪型は業種に適した清潔なスタイルを維持するようにしましょう。

また、意外と忘れがちなことですが、爪を短く切っているか、髪の毛に乱れが無いかをチェックすることも大切なポイントです。

④ 言葉づかい(丁寧語・敬語の正しい使い方)

適切な敬語と丁寧な言葉づかいは、お客様への敬意を表す大切な接遇マナーです。

尊敬語・謙譲語・丁寧語を正しく使い分けるのがポイントで、「過度な敬語を避ける」、「業界用語や仲間内でしか分からない言葉は使わない」ように注意しましょう。

相手に伝わりやすい言葉を選べば、お客様とのコミュニケーションがスムーズになり、接客で大切なことである信頼関係も築くことができます。

⑤ 立ち居振る舞い(姿勢・所作の丁寧さ)

美しい立ち居振る舞いは、接客の品格を高める重要な要素です。

背筋を伸ばした正しい姿勢を保ち、物の受け渡しは両手で丁寧に行いましょう。

歩く時は足音を控えるよう慌てずに落ち着いて、お客様の前を通る際は「失礼いたします」と一声かければ丁寧な気遣いが伝わります。

やってはいけない接客NG行為とその対策

接客でNG行動をすると「この店に二度と来たくない」という印象を与えてしまいます。

悪い口コミが広がってしまうと、対象店舗だけではなく全店舗のイメージダウンにつながります。

このような問題を避けるために、よくある失敗例と対策を3つをご紹介していくので、接客のNG行為を避けるための参考にしてみてください。

無愛想な態度・無言対応

無表情での接客、声をかけられても無言で対応する行為、そっけない態度は、接遇マナーの基本ができていない典型例です。

このような対応では、お客様は「歓迎されていない」と感じてしまいます。

対策は簡単で、定期的な接客研修の実施で意識を変えることと、スタッフ同士での接客チェック体制を構築することです。

良い接客例をみんなで共有すれば、チーム全体のレベルアップにつながります。

曖昧な返答・知識不足

「多分〜だと思います」などの曖昧な回答や、商品・サービスについての知識不足は、お客様の信頼を一気に失ってしまいます。

不安になったお客様は、もう来店してくれないかもしれません。

解決方法は、商品・サービスの定期的な勉強会を開催して知識を増やすことです。

分からないことがあったら、分からない場合は「確認いたします」と正直に伝える姿勢を徹底しましょう。

スタッフ間で確認できるよう、FAQ集の作成と共有で、よくある質問への対応力も上げられます。

お客様を見ていない行動

他のスタッフとの私語、お客様が困っていても気づかない行為は、接客の基本5原則を完全に無視した問題行為です。

これでは「お客様より自分の都合を優先している」と思われても仕方ありません。

改善策は、お客様優先の意識を徹底することです。

店内全体に気を配る習慣をつければ、お客様が何を求めているかすぐに分かるようになります。

接客ミスをしてしまった時の対処法

どれほど注意を払っていても、ミスが起きてしまうことはあります。

大切なのは、その後の対応です。

適切な対処ができれば、お客様からの信頼を取り戻すことも可能ですし、より良い関係を築けることもあります。

ここでは、スタッフ個人と店舗全体、それぞれで取るべき対応について解説します。

従業員側がとるべき対応

ミスに気づいた瞬間に心からの謝罪を行い、言い訳や責任転嫁は厳禁です。

何が起こったのかを冷静に整理して、お客様の状況を正確に把握しましょう。

謝罪だけでは十分でない場合には、自分の判断で対応せず、上司や責任者に即座に報告し、お客様に対して具体的な解決策を提示することが大切です。

問題が解決した後も追加でサポートを行うことで、接客で大切なことである継続的な気遣いを示すことができ、お客様により良い印象を持ってもらえます。

店舗側がとるべきフォロー体制

店舗側では、ミス発生時に即座に対応できるエスカレーション体制を整備し、現場スタッフがどこまでの権限で対応できるかを明確にする必要があります。

再発防止のためにも、ミスの原因を分析し、同様の問題が起こらないよう業務プロセスの見直しを行うことが大切です。

このような失敗例をチーム全体で共有すれば、組織全体の接客レベルの向上にもつなげられます。

さらに接客レベルを上げる3つの方法

接客の基本5原則の徹底ができたら、より良い接客を目指しましょう。

ここからは、他社との差別化を図るための実践的な手法をご紹介します。

成功事例の活用からデジタル技術の導入まで、現代の接客業界で結果を出している3つの方法を詳しくまとめました。

他店の成功事例やフィードバックを活かす

月1回でもスタッフ間や店舗間で接客の成功例を共有する会を開催することで、良いアイデアがどんどん広がります。

お客様からのアンケートを定期的に取って、データに基づいて改善策を考えるのも効果的です。

また、外部の研修やセミナーに参加すれば、最新の接客トレンドもキャッチできます。

継続的な学習と改善は接客品質向上の鍵です。他店の成功例から学ぶことで、自店舗のサービスも着実に高められます。

ITツール導入で、人的ミスの軽減と品質の平準化を図る

現代はITツールの活用が接客品質向上の鍵になっています。

POSや顧客・予約管理システムと連携するマーケティングツール等を活用し、過去の接客データや顧客満足度調査を分析することで接客の改善点を明確化でき、継続的な品質向上が可能です。

ツール上で集計した内容を保持することで、業務の効率化と作業時間の大幅な短縮が可能になります。

作業時間が減れば、スタッフは接客に集中したり、研修の時間を確保したりと、他の業務にも注力しやすくなります。

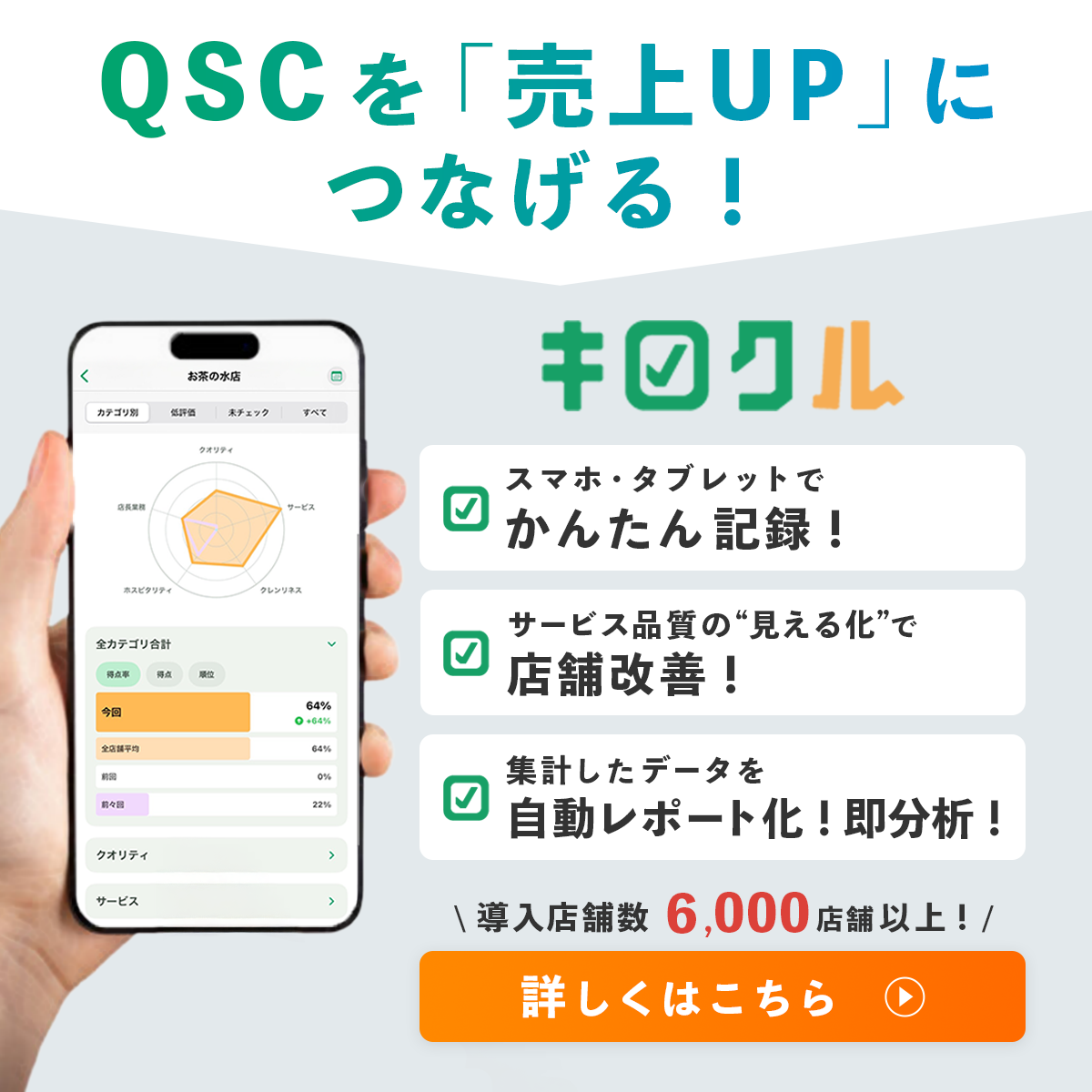

QSCチェックツールの活用で接客力アップ

近年、QSC(Quality:品質、Service:サービス、Cleanliness:清潔さ)は飲食店の評価軸として注目されています。

QSCチェックを、アプリやツールを用いることで、リアルタイムで迅速に、従来では困難だった精度での接客品質管理が可能になります。

接客の基本5原則の実践状況も客観的に評価でき、より効果的な指導をすることができるでしょう。

データ分析による継続的改善

POSや顧客・予約管理システムに蓄積されたデータを活用すれば、接客改善のポイントを特定し、全店舗で統一された接客基準の維持が可能になります。

人がチェックするだけでは見落としがちな細かい部分も、チェックツールを使用すれば継続的に分析・改善提案が行えます。

複数店舗を運営している企業にとって、デジタルツールの活用は他社との差別化を図る重要な戦略です。

データに基づいた改善は、接客において重要な取り組みの一つであり、客観的な視点で品質向上を図ることができます。

接客の基本5原則とは?接客で大切な接遇マナー|まとめ

接客の基本5原則である挨拶・表情・身だしなみ・言葉づかい・立ち居振る舞いをしっかり身につければ、お客様に喜んでもらえる接客を習得することができます。

また、アプリを用いたQSCチェックシステムなどのデジタル技術を活用することで、より質の高い接客を提供することもポイントです。

接客の基本5原則という“人的スキル”と、最新のデジタル技術を組み合わせることで、お客様に感動してもらえる接客サービスを継続的に提供できれば、他社との明確な差別化を図れるでしょう。