「SV研修に行けと言われたけれど、どんなことを学ぶのだろう?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、SV(スーパーバイザー)研修の内容や目的、受講方法をわかりやすく解説します。

これからSV職を目指す方や、社内でSVを育成したい企業担当者にも役立つ内容です。

SV(スーパーバイザー)研修とは

SV研修とは複数店舗を統括管理するスーパーバイザーとしての能力を体系的に学び、資格取得を目指せる教育プログラムです。

飲食業界だけでなく、小売業やサービス業など、多様な業界の方が受講しており、業界を超えて活用できる普遍的なマネジメントスキルを学べます。

「店舗マネジメント力」「人材育成力」「数値管理力」という3つの柱を中心に、実践的なスキルを身に付けられるカリキュラムが組まれています。

研修を修了することで認定資格を取得できるプログラムもあり、スーパーバイザーとしてのスキルを客観的に証明する手段として活用可能です。

SV研修の具体的な目的と役割について以下で詳しくご紹介していきます。

SV研修の目的と役割

SV研修の目的は、「店舗マネジメント力」「人材育成力」「数値管理力」という3つの領域を強化することにあります。

マネジメント力は、複数店舗の運営状況を正確に把握して適切な指導を行う能力を養うことが目的です。

人材育成力では、店長やスタッフの成長を効果的に支援して組織全体のレベルアップを図るスキルを確実に身に付けます。

数値管理力では、売上やコストを詳しく分析して具体的な改善策を立案する力を磨くことが可能です。

これらのスキルを身に付けることで、スーパーバイザーとしての役割をより的確に果たせるようになります。

資格取得を伴うSV研修では、能力が一定水準に達していることを公的に証明できるのも大きなメリットです。

SVと店長の違いとその重要性

店舗運営に関わる立場でも、店長とスーパーバイザー(SV)では担う役割が大きく異なります。

店長が1店舗の運営とスタッフ管理に集中するのに対し、SVは複数店舗を横断的に管理し、全体の品質や売上を安定させる役割を担います。

本部の方針や施策を現場に浸透させる「橋渡し役」としても機能し、現場の課題を吸い上げて改善につなげます。

こうした立場から、企業全体の成長を支える中核的な存在といえます。

SV研修の主な内容・カリキュラム

SV研修のカリキュラムは、実務に直結する多様なテーマで構成されているのが大きな特徴です。

マネジメントスキルから数値分析まで、幅広い内容を段階的に学べるよう設計されています。

具体的なカリキュラムの内容を一つずつ確認していきましょう。

マネジメントスキル研修

マネジメントスキル研修では、スーパーバイザーに求められるコミュニケーション力、指導・育成力、チームマネジメントの基礎を総合的に学びます。

コミュニケーションでは、店長やスタッフとの信頼関係を築くための伝え方や傾聴の姿勢を実践的に習得します。

指導・育成では、相手の成長段階や性格に応じたアプローチをロールプレイ形式で学び、実践的な指導力を磨きます。

チームマネジメントでは、店舗全体の目標達成に向けたモチベーション管理や、成果につながる組織づくりの手法を理解します。

これらのスキルは、現場でのマネジメント業務を支える中核的な能力として、SVとしての成長に欠かせないものです。

QSC管理と業績向上

QSC管理とは品質(Quality)、サービス(Service)、清潔さ(Cleanliness)を維持向上させる取り組みです。

この3要素を高い水準で保つことが顧客満足度と業績向上に直結する重要なポイントとなります。

SV研修では、QSCの各項目をどのように評価し、改善につなげるかを具体的に学べます。

店舗巡回時のチェックポイントや問題発見から改善指導までの一連の流れを習得でき、小売業やサービス業など、飲食業以外の業界でもQSCの考え方は幅広く応用されています。

数値分析・売上管理の実践

数値分析・売上管理では、スーパーバイザーに必要なKPI管理や店舗ごとの課題抽出、改善提案の立て方実践的に学びます。

各店舗のデータを比較分析し、優良店舗の成功要因を特定して他店へ横展開することで、数値に基づいた改善提案能力が向上します。

事例を交えた実地研修・ロールプレイ

SV研修のカリキュラムとして行われる実地研修やロールプレイでは、ケーススタディや店舗実習を通じて実践力を磨きます。

実際の店舗で起きたトラブル事例を題材に、どのように対応・判断するか参加者同士で検討しながら学びます。

ロールプレイでは、店長との面談やスタッフ指導など、現場で直面しやすいシーンを再現し、対応スキルを高めます。

座学で学んだ知識を実際の行動に落とし込むことで、現場で自信を持って行動できるようになります。

SV研修を受けるメリット

SV研修を受けるメリットは、個人と企業の両面において非常に大きなものがあります。

特に資格を取得できる研修プログラムでは、スーパーバイザーとしてのスキルを客観的に証明できる点が大きな強みです。

以下では、個人と企業それぞれの視点から見た、SV研修を受けることの具体的なメリットを見ていきましょう。

企業にとってのメリット

企業にとってSV研修は、店舗運営の標準化と品質向上に直結する重要な投資です。

統一された基準で育成されたスーパーバイザーが各店舗を指導することで、全社的なサービスレベルの底上げが可能になります。

適切な店舗管理によりスタッフの定着率が向上し、離職率の低下も期待できます。

結果として、長期的な企業成長の基盤を構築することができるでしょう。

個人にとってのメリット

個人にとってSV研修は、キャリアアップにつながる重要な機会となります。

資格を取得することで、スーパーバイザーとしての専門知識とスキルを客観的に証明できます。

また、業界を超えて通用する汎用的なマネジメントスキルが身に付くため、転職市場での価値も高まります。

飲食業から小売業への転職など、異業種へのキャリアチェンジにも活かせる点が大きな魅力です。

SV研修の受講方法と実施形態

SV研修の受講方法には「企業内研修」と「外部研修」という2つの主要な形態があります。

それぞれの特徴やメリットを理解し、目的や予算に応じて選択することが大切です。

企業内(社内)研修の受講方法と実施形態

企業内研修では、自社独自のカリキュラムを作成し、社内マネージャーが講師となって指導を行います。

自社の業態や方針に特化した内容を学べるため、実務への応用がスムーズに進められます。

コストを抑えられる点や日程調整のしやすさも、企業内SV研修の大きなメリットです。

ただし、定期的に内容を見直して、最新の経営環境に対応したカリキュラムにアップデートすることが重要です。

外部講座・専門機関による研修

外部講座・専門機関によるSV研修では、業界全体を対象としたプログラムや資格取得を目指すコースが用意されています。

専門講師による質の高い指導を受けられることが、外部SV研修の大きな強みです。

飲食業、小売業、サービス業など異なる業界の受講者と交流することで、多様な視点や手法を学ぶ機会となるでしょう。

認定資格を取得できるプログラムでは修了後に資格証明書が発行され、スーパーバイザーとしてのスキルを客観的に証明できます。

費用は企業内研修より高くなる傾向がありますが、投資対効果は十分に見込めます。

個人での受講も可能?

個人でSV研修を受講して資格を取得することも十分に可能です。

一般向け講座や通信教育などの選択肢があり、キャリアアップを目指す方や転職前にスキルを身に付けたい方に最適な方法です。

オンライン講座を活用すれば、働きながらでも自分のペースで学習を進めることができます。

資格取得を目的とする場合は、認定機関が提供するプログラムを選ぶのが良いでしょう。

修了証や資格証明書を取得できるプログラムを選べば、就職・転職活動でのアピール材料にもつながります。

研修後の定着とフォロー体制の重要性

SV研修後のフォロー体制は、学んだ内容を実務で活かすために欠かせない要素です。

研修を受けるだけでは現場での定着や成果につながりにくいため、定期的なフィードバックやサポート体制を整えることで、SV研修の効果を最大化できます。

以下では、効果的なフォロー体制の構築方法について具体的に見ていきましょう。

研修で学んだことを現場に定着させる仕組み

SV研修で得た知識やスキルを実務に定着させるには、現場での継続的なフォローが欠かせません。

フィードバック制度や店舗巡回時のチェック体制を整えることで、学びを日々の業務に反映しやすくなります。

また、定期的な振り返りミーティングを設けることで、実践での課題や疑問を共有・解消する場を確保できます。

上司が店舗巡回に同行して指導場面を確認し、具体的なアドバイスを行う取り組みも効果的です。

さらに、研修で学んだフレームワークやツールをマニュアル化しておくことで、現場全体への定着を促進できます。

フローを確立することで、スーパーバイザーの巡回業務を効率化し、本質的な店舗支援により多くの時間を使えるようになります。

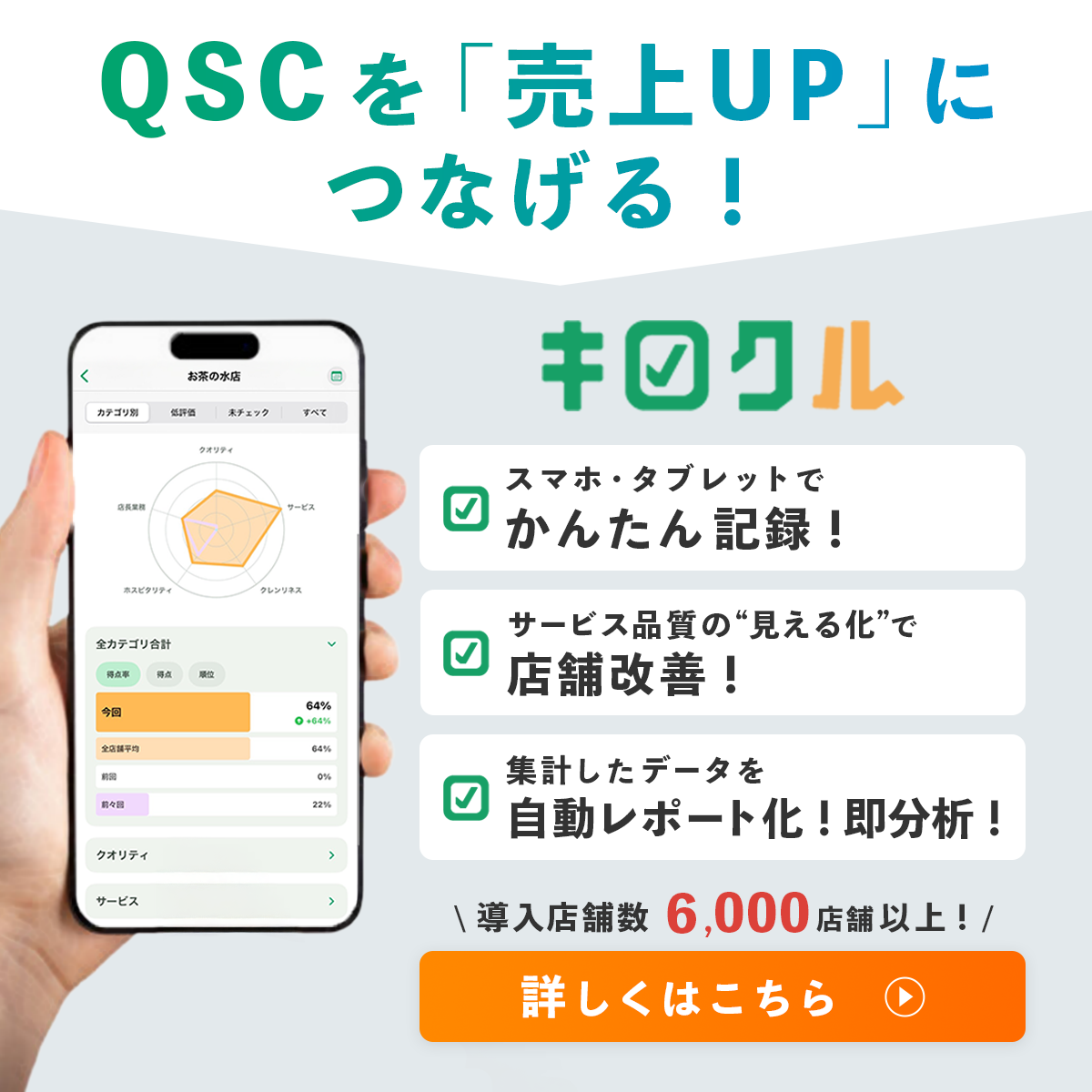

QSCチェックツールの活用

研修で身につけた店舗管理スキルを継続的に実践するために、デジタルツールを活用した仕組みづくりも効果的です。

なかでも近年注目されているのが、店舗の「QSC(Quality・Service・Cleanliness)」を可視化できるQSCチェックツールです。

キロクルを導入することで、店舗の状況を定量的に把握し、改善指導に役立てることができます。

チェック結果は写真やコメント機能でリアルタイムに共有できるため、具体的な指摘や改善指示をスムーズに行えます。

これにより問題点を早期に把握し、迅速な対応が可能です。

また、過去データとの比較分析により改善の進捗を可視化でき、店舗の変化を継続的に追える点も大きなメリットです。

こうしたツールを取り入れることで、スーパーバイザーの巡回業務が効率化され、本質的な店舗支援により多くの時間を割けるようになります。

まとめ:SV研修を通して必要な人材になろう

SV研修は管理、人材、数値という3つの領域を体系的に学べる実践的なプログラムです。

資格取得を目指すことで、スーパーバイザーとしてのスキルを客観的に証明してキャリアアップにつなげることができます。

飲食業だけでなく、小売業やサービス業など多様な業界で活用できる汎用性の高いスキルを習得できる点も魅力です。

SV研修を通じて、個人のスキルアップを図り、企業が求める人材を目指しましょう。