飲食業界では競合が激化し、開業から数年で閉店に追い込まれる店舗も少なくありませんその中で長く「流行る」飲食店には、必ず共通する経営要素が存在します。

本記事では、流行る飲食店の共通点や特徴を整理し、実際に人気を集めた事例とともに効果的な集客戦略をご紹介します。

流行る飲食店の特徴と共通点

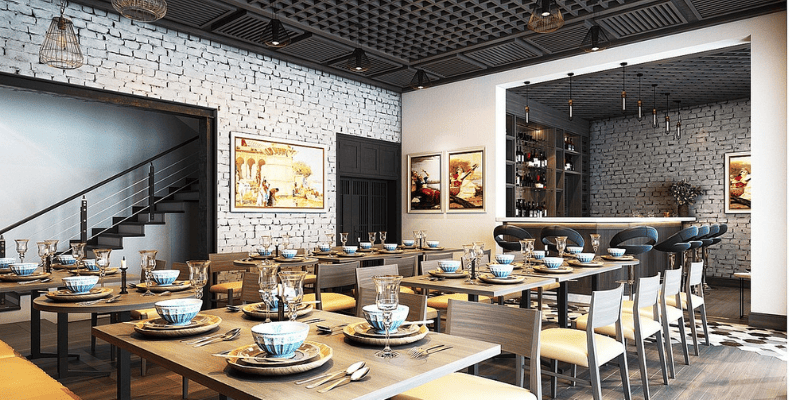

行る飲食店には、顧客が通いやすい立地条件、料理の品質やサービスの安定性、独自のコンセプトという三つの明確な共通点が必ず存在します。

これらの要素が複合的に作用することで、非常に高い集客力を生み出し、競合店との差別化を効果的に実現できるのです。

ここからは、それぞれの共通点について具体的に解説していきます。

立地やアクセスの利便性

駅から徒歩5分以内や人通りの多い商業施設内など、アクセスの良い立地は安定した集客の基本条件となります。

ターゲット層に合った最適な立地選定も極めて重要で、オフィス街なら平日のランチタイムに強みを発揮できます。

一方で、住宅街であれば夜間や週末の集客が期待できるため、エリアの特性を見極めることが大切です。

競合店の出店状況や人口動態のデータを事前に調査することで、最も効果的な場所を選定できます。

立地は後から変更できない要素だからこそ、開店前の慎重な検討が成功の鍵となります。

顧客体験の質(QSC)

QSC(Quality, Service, Cleanliness)は世界的チェーンが採用する国際基準の評価軸です。

品質・サービス・清潔さを数値化し、全店舗で均一の体験を提供することが、顧客満足度を支える根幹となります。

料理の品質が毎回同じレベルで提供されることで、顧客は安心してリピート来店を決断できます。

また、スタッフの接客態度も重要な要素で、気持ちの良い対応が好意的な口コミを生み出すきっかけになります。

さらに、店内の清潔さは料理への信頼感に直結するため、常に高水準を維持しなければなりません。

複数店舗を運営するなら、どの店舗でも同じQSC基準を徹底することが欠かせません。

独自性のあるコンセプト

顧客から「選ばれる理由」となる独自のコンセプトが、競合との差別化を生み出す重要なポイントです。

一人焼肉のような新しい顧客ニーズへの対応や、映えるカフェのようなSNS時代に合った演出も効果的な戦略となります。

コンセプトが明確であれば、ターゲット顧客に的確にメッセージを届けやすくなり、ブランディングにも有利です。

他店の模倣ではなく、自店ならではの価値を提供することが持続的な成功につながります。

成功した飲食店の事例

実際に大きな成功を収めた飲食店の事例を分析することで、流行る店舗の成功要因を学ぶことができます。

新しい顧客ニーズを捉えた業態や、SNSマーケティングを活用した店舗が業界で大きな注目を集めています。

一方で、一時的なトレンドに依存しすぎたビジネスモデルのリスクも十分に理解しておく必要があります。

以下では、実際の成功事例と失敗から学べる教訓について、具体的にご紹介していきます。

一人焼肉店のヒット

一人焼肉店は、「気軽に一人でも楽しめる」という新しい価値を提供して大きな成功を収めた代表的な事例です。

従来の焼肉店は複数人での利用が前提でしたが、単身者や一人時間を楽しみたい層のニーズに応えました。

個室や仕切りのある席配置により、周囲を気にせず食事できる環境を整備したことが成功の大きな要因です。

このように既存業態に新しい切り口を加えることで、大きな市場を創出できる可能性があります。

映えるカフェの成功例

SNSでのシェアを前提とした「映えるカフェ」は、Instagram時代の集客モデルとして大きな成功を収めました。

フォトジェニックな内装や色鮮やかなメニューが、顧客自身による自発的な情報拡散を促進する仕組みです。

来店客が写真を投稿することで、広告費をかけずに大きな宣伝効果が得られる点が、この手法の特徴です。

ただし、見た目だけでなく味や接客の質も重要で、リピート率向上には総合的な満足度が必要です。

トレンド依存のリスク(タピオカなど)

タピオカドリンク店のように一時的なブームに乗った業態は、急速な拡大と衰退を経験した典型的な事例です。

流行に乗ることで短期間に大きな売上を得られる一方で、トレンドが終わると客足が激減するリスクが存在します。

ブーム終了後も生き残るには、独自の付加価値や安定した顧客基盤の構築が不可欠です。

持続可能な経営のため、一過性のトレンドより長期的な顧客満足度を重視すべきです。

流行る飲食店を作るための集客戦略

行る飲食店を実現するには、戦略的な集客施策を計画的に実行していくことが不可欠です。

デジタル時代に合わせたSNS活用や、リピーター育成の仕組みづくりが現代における重要な施策となります。

データ分析に基づく改善サイクルを継続的に回すことで、中長期的な成長が可能です。

これらの戦略を組み合わせることで、短期的な集客だけでなく長期的な繁盛店を目指すことができます。

SNSを活用した認知拡大

InstagramやTikTokでの情報発信は、現代の食店集客に欠かせない重要な手段です。

メニューの写真や店内の雰囲気を定期的に投稿することで、潜在顧客の興味を効果的に引き付けられます。

ハッシュタグを効果的に使い、検索での露出を増やすことも集客において重要なポイントです。

顧客の投稿をリポストすることで、口コミ効果を最大化できさらなる認知拡大につながります。

SNS広告を活用すれば、ターゲット層へのピンポイントなアプローチも可能となり効率的な集客が実現できます。

リピーター育成の仕組みづくり

初回来店者をリピーターに変える仕組みが、安定した売上の基盤を作る最も重要な要素です。

LINE公式アカウントで、クーポン配信や新メニュー情報を届けることが効果的な手法として知られています。

ポイントカードや会員制度により、継続来店のインセンティブを提供することも有効な施策です。

顧客データベースを構築すれば、来店頻度や好みに応じた個別対応も検討でききめ細かなサービスが可能です。

リピート率が向上すれば、新規集客コストを抑えながら着実に売上を伸ばせます。

データを活用した店舗マネジメント

QSCチェックや売上データの分析により、改善点を客観的に把握することが可能です。

定期的な品質チェックで、サービスレベルの維持・向上を図ることが長期的な成功には不可欠です。

POSデータや予約管理システムから得られる来店数・回転率・客単価などのKPIを分析すれば、メニュー構成や人員配置を科学的に最適化できます。

顧客アンケートやレビューサイトの評価も重要な情報源となるため、積極的に活用すべきです。

これらのデータを活用して、仮説検証のサイクルを回すことで継続的な改善が実現できます。

まとめ|流行る飲食店の特徴は?コツは戦略的アプローチ

行る飲食店には、「顧客体験の質」「独自のコンセプト」「戦略的な集客」という明確な共通点が存在します。

一時的なトレンドを追うだけでなく、持続可能な仕組みづくりが真の成功の鍵です。

立地やQSCの基本を押さえつつ、SNS活用やデータ分析などの現代的な手法を取り入れることが重要です。

成功事例から学びながらも、自店舗の強みを活かした独自の戦略を構築することで競合との差別化が図れます。

複数店舗を運営する場合は、品質の統一とデータに基づく改善が特に大切となり全店舗での底上げが可能です。

流行る飲食店を実現するには、一過性のトレンドに依存せず、長期的な顧客体験の設計とデータに基づく改善サイクルを継続することが欠かせません。

経営者としては「短期的な売上」ではなく「持続可能な収益モデル」の構築を常に意識する必要があります。