中規模飲食店を運営する経営者の皆様は、多店舗展開という大きな決断を前に、様々な課題や不安に直面していませんか?

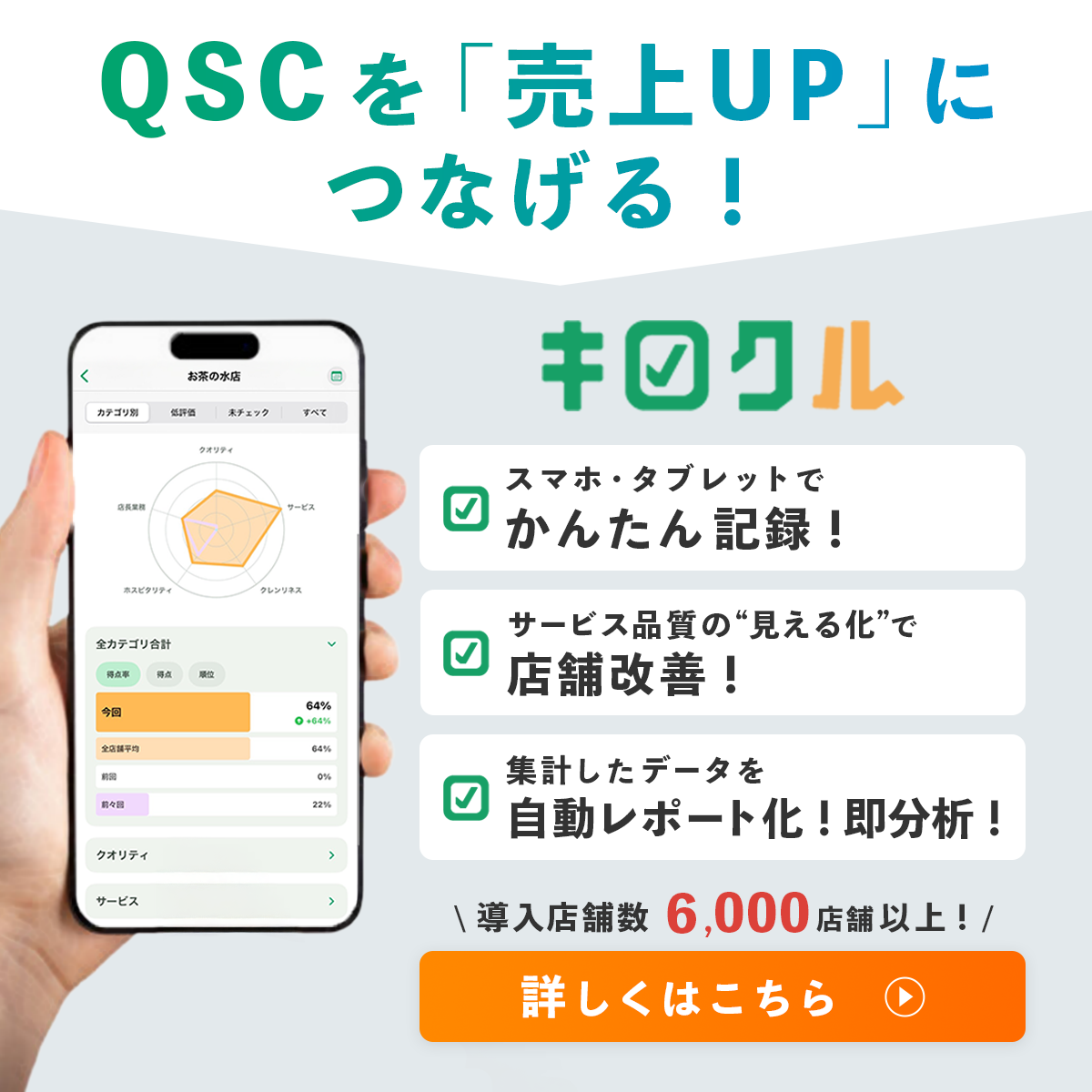

本記事では、多店舗展開のメリット・デメリットや成功のための適切なタイミング、さらに店舗運営を効率化するQSCチェックツール「キロクル」について詳しく解説します。

多店舗展開の基本概要

多店舗展開は、1店舗から複数店舗へと事業規模を拡大する重要な経営戦略であり、飲食業界の持続的成長に欠かせない手法です。

飲食業界では、直営店方式とフランチャイズ方式という2つの主要な展開方法があり、それぞれに特徴的なメリット・デメリットが存在します。

直営店方式のメリットとデメリット

直営方式では、本部が全店舗を直接管理するため、品質管理やブランドイメージの統一というメリットが得られます。

しかし、初期投資や運営コストが大きくなり、資金面での負担が大きい点がデメリットです。

また、多店舗展開のタイミングを考える際、すべての店舗を自社でコントロールできるメリットと、多額の資金力が必要というデメリットを考える必要があります。

フランチャイズ方式のメリットとデメリット

フランチャイズ方式は、加盟店オーナーの資金力を活用できるため、急速な店舗拡大というメリットが享受できます。

ただし、加盟店の運営品質にばらつきが生じやすいというデメリットも考慮する必要があります。

多店舗展開を始めるタイミングでは、自社の経営資源や成長戦略に応じて、メリットとデメリットを慎重に評価することが多店舗展開成功の第一歩です。

多店舗展開のメリット

多店舗展開がもたらすメリットは、単なる売上増加だけでなく、企業の競争力を総合的に高める様々な効果が期待できます。

ここでは、多店舗展開をするメリットについてご紹介します。

仕入れコスト削減のメリット

複数店舗での一括仕入れにより、仕入先との交渉力が格段に強化され、原材料費の大幅な削減が期待できます。

実際に、10店舗規模での多店舗展開を行う企業では、1店舗あたりの仕入れコストが20~30%削減されたとの報告されています。

経営リスク分散のメリット

一店舗のみの運営では、立地環境の変化や地域経済の影響を直接受けやすいというデメリットがあります。

しかし、多店舗展開により、経営リスクを分散できるというメリットが得られ、安定した収益基盤を構築できます。

自然災害などの予期せぬ事態においても、他店舗が事業継続を支える点は大きな強みです。

多店舗展開の主なデメリット

多店舗展開には大きなメリットがある一方で、慎重に対処すべきデメリットも多く存在し、事前の準備が不可欠です。

続いては多店舗展開することで生じるデメリットについてご紹介します。

初期投資増大のデメリット

新店舗の出店には、物件取得費、内装工事費、厨房設備費など、多額の初期投資が必要というデメリットがあります。

運転資金についても、各店舗で必要な固定費が積み重なるというデメリットが経営を圧迫します。

多店舗展開のタイミングを誤ると、このデメリットが致命的となるため、既存店舗の利益で補填できるタイミングで多店舗展開するなどの見極めが重要です。

品質管理の複雑化というデメリット

多店舗展開において、店舗間のサービス品質のばらつきも大きなデメリットとなりえます。

このサービスのばらつきを放置してしまうと、ブランド全体の信頼性を損なう危険性があります。

店舗数が増えるにつれて管理が困難になるというデメリットは、多店舗展開の大きな課題です。

これらのデメリットを克服するには、標準化されたオペレーションの構築と、効率的な管理システムの導入が重要になります。

多店舗展開を始める適切なタイミング

多店舗展開の成否は、適切なタイミングを見極められるかに左右されます。

タイミングを誤ると、メリットよりもデメリットが大きくなるリスクがあります。

多店舗展開のタイミングを見極めるには、以下の3つの条件をクリアすることが不可欠です。

既存の店舗が安定して黒字化している

多店舗展開を検討する最も重要なタイミングの指標は、既存店舗の安定して黒字になっていることです。

最低でも1年以上、理想的には2~3年の継続的な黒字経営が確認できるタイミングが、多店舗展開のメリットを最大化します。

売上の安定に加え、目安として利益率が15%以上を維持できる段階が理想的なタイミングです。

店舗運営オペレーションが構築できている

多店舗展開には標準化されたオペレーションが不可欠であり、それらのオペレーションが確立されてから多店舗展開するのが望ましいです。

例えば調理マニュアル、接客マニュアル、清掃マニュアルなど、すべての業務が文書化され、誰でも同じ品質で実行できる体制が整ってから多店舗展開を進めましょう。

オペレーションを構築することで、多店舗展開で起こりがちな品質のばらつきを防ぐことができます。

また、POSシステムや在庫管理システムが導入され、データに基づく経営判断ができるようになることも、多店舗展開のタイミングとされています。

人材と資金が確保できている

多店舗展開の成功には、優秀な店長候補の確保と十分な運転資金が不可欠です。

新店舗の店長となる人材が既に育成されており、本部のサポート体制も整っていることが理想的です。

資金面では、初期投資の2倍以上の資金を確保し、さらに6か月分の運転資金を準備できる段階で展開を始めると、リスクを最小限に抑えられます。

銀行融資の承認が得られやすいタイミングで事業拡大することも、多店舗展開のメリットを活かす重要な要素です。

多店舗展開成功のカギは「運営体制の整備」

タイミングを見極めて出店しても、店舗数が増えると「品質のばらつき」「情報共有の遅れ」といった課題が顕在化します。

これらを放置するとブランド全体の評価が下がるリスクがあるため、標準化されたオペレーションと、ITツールを活用した効率的な管理体制の構築が欠かせません。

次の章では、こうした課題を解決し多店舗展開を成功に導くためのQSCチェックツール「キロクル」を紹介します。

現場の声から生まれたキロクル

「キロクル」は、多店舗展開のデメリットを解消し、メリットを最大化するために開発された飲食業界特化型QSC管理ツールです。

多店舗展開した飲食店では、全店舗でサービスや品質を均一に保つことが常に大きな課題となります。

従来の巡回チェックでは、問題を見つけてもタイミングよく改善指示を出せず、対応が後手に回るケースが多くありました。

こうした現場の課題を解決するために誕生し、導入後も飲食店現場の声をもとに、より使いやすく改善を続けている管理ツールです。

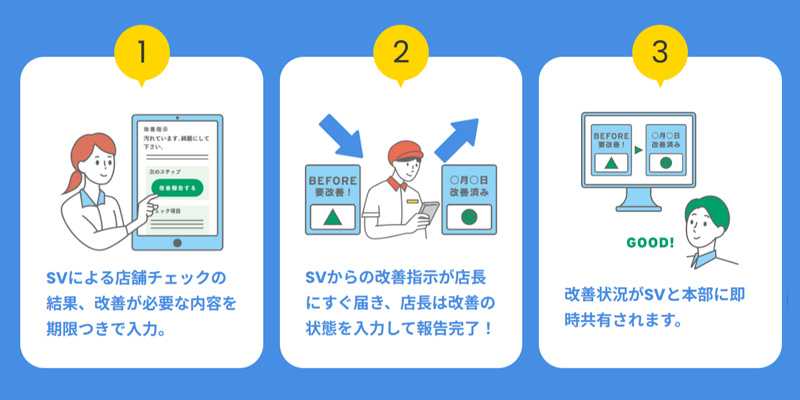

現場改善を加速する即時フィードバックと写真活用

本部や店舗マネージャーが使用することで、リアルタイムでの情報共有や改善指示が可能になり、管理の効率化と工数削減を同時に実現します。

アプリを使えばチェック結果と改善要望を即座に共有でき、問題箇所を写真にマークして伝達することが可能です。

改善後の写真を送り返すことで、マネージャーが再訪問する必要がなくなり、指示から改善までのサイクルが大幅に短縮されます。

また、撮影した画像には直接メモを記入できる機能があり、前回データとの比較によって改善度合いを数値と画像の両面で把握できます。

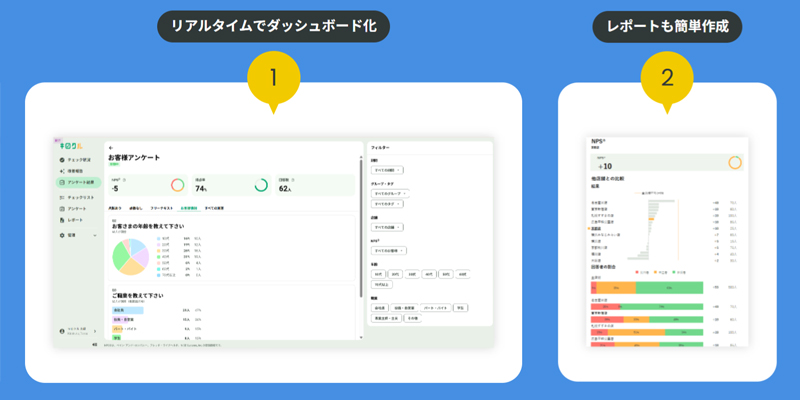

レポート・アンケートによる可視化と効率化

画像を含むレポートをExcelやPowerPointで簡単に出力できるため、本部への報告資料作成が効率化します。

さらに、顧客アンケート機能はNPS®調査に対応しており、QSCチェックとの比較で評価ギャップを明確化できます。

従業員アンケートも同じ基盤で実施でき、内部改善まで含めた総合的な店舗マネジメントが可能です。

※ネット・プロモーター・スコア、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標です。

業務効率向上と今後の拡張性

本部が巡回せずに指示と改善を回せることで、業務効率は大幅に改善されます。

データの蓄積により全店舗の状況を数値化でき、優良店舗や改善が必要な店舗を瞬時に把握可能です。

さらに飲食業界以外への展開も期待され、DX化を進める企業から高く評価されています。

市場拡大の追い風を受け、今後も導入効果はさらに広がっていくでしょう。

まとめ|多店舗展開のメリットと適切なタイミング

多店舗展開は、飲食店経営において大きな成長機会をもたらす重要な戦略ですが、メリットを享受するには適切なタイミングの見極めが不可欠です。

多店舗展開のメリットである売上拡大や規模の経済を活かしつつ、デメリットである管理の複雑化を解決することが成功の鍵となります。

「キロクル」のようなQSCチェックツールの活用は、多店舗展開のデメリットを解消し、メリットを最大化する最適なツールです。

リアルタイムでの情報共有や、写真を活用した具体的な改善指示により多店舗展開の品質維持と効率化を両立させることができます。

適切なタイミングでデジタル技術を導入することが、多店舗展開を成功させ、競合に差をつける第一歩です。